目次

1. 連立方程式ができる子の共通点

こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。

今日は中学2年生の皆さんに、とても実践的なお話をさせていただこうと思います。

少し前に連立方程式という単元を数学で習ったかと思うのですが、毎年この時期になると思うことがあるんですね。

それは、連立方程式の解法過程をきちんと整理できる子から成績が高いということです。

本当にこれは顕著に現れます。

塾に入ってきてくれたばかりの子たちのノートを見たりすると、正直なところ、ぐちゃぐちゃな感じで連立方程式を解いている子が多いんです。

これでは後から見返したときに、自分でも分からなくなってしまうだろうなと思うような記述の仕方を見ることがあります。

2. 思考過程を記述するフェーズの始まり

実は、この辺りから数学では「思考の過程を記述する」ということが本格的に始まっていくと考えてください。

小学生の時は、まあ基本的には答えを出せばよかったですし、中学1年生もまだまだ答えを出すことが中心でした。

途中で説明を求められることもありましたが、自分の思考を記述するということはそれほど重要視されていなかったかと思います。

ですが、ここからです。

中学2年生の連立方程式から、自分の思考をノートに記述し、そして計算過程で自分の考えを説明するというフェーズに入っていくと理解してください。

これは数学の学習において、とても重要な転換点なのです。

この思考過程を記述する力は、高校数学はもちろん、将来の論理的思考力にも直結します。

今のうちにしっかりと身につけることで、お子さんの学力の土台がぐっと安定するんです。

だからこそ、この単元を大切にしていただきたいと思います。

3. 正しい記述方法と保護者の皆さんへのお願い

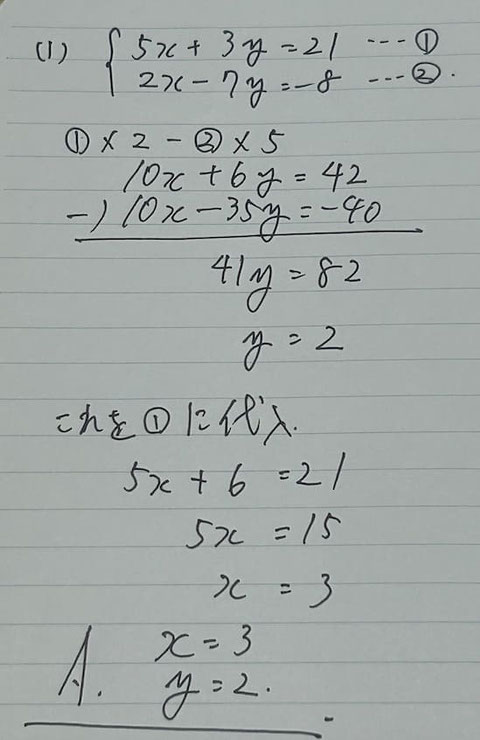

例えば、私が書いた連立方程式の解法を見てください。

まず式に①②と番号をつける。次に、どの式をどう変形するかを「①×2-②×5」のように必ず書く。

そして計算結果を求めたら、「これを①に代入」と一言添える。

この3ステップを意識してください。

さらに、これらが全部縦に並んで書いてあるということも大切なポイントです。

これらは全部省略せずに、きちんと書けるようにするということがすごく大事になってきます。

保護者の皆さんには、お子さんのノートを見るときの3つのポイントをお伝えします。

①式に番号がついているか

②計算の手順が文字で説明されているか

③縦に整然と並んで書かれているか。

答えが間違っていても、これらができていれば「よく考えて書けているね」と認めてあげてください。

逆に答えが合っていても、過程がぐちゃぐちゃなら、一緒に整理する時間を作ってみてください。

4. 夏休みに向けた実践的アドバイス

もうすぐ夏休みが始まりますが、学校からも、そして塾でも、たくさん連立方程式は解くことになると思います。

その時は「めんどくさい単元が来たなあ」と思うだけじゃなくて、この思考プロセスを記述するという訓練をしているのだと思ってください。

それがきちんとできたとき、数学の力は確実に一つ上がっているはずです。

9月の新学期、きっと「あの子、数学のノートの取り方が変わったね」と先生に褒められる姿が目に浮かびます。

この夏休みを通して、丁寧に思考過程を記述する習慣を身につけてもらえたらと思います。

進学空間Move塾長

宮脇慎也(Shinya Miyawaki)

27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。

8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。

その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。

1977年生。射手座。B型。

家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。

コメントをお書きください